今日で1学期の給食が終了し、来週から夏休みが始まります。給食がない夏休みのお昼ごはんには、みなさんは何を食べますか?麺類だけ、パンだけといった食事では、野菜が不足しがちです。ぜひ、みそ汁やスープに野菜を加えましょう。また、生で食べられるトマトやきゅうりなどの夏野菜をサラダにすると、時短調理の工夫もできますね。

ちなみに野菜の摂取量は1日あたり350gが目安です。今日の給食では、一人当たりA班は約120g、B班は約105gの野菜が使われています。

バランスよく食べて、夏休みも元気に過ごしましょう。

・

1学期の給食終了

夏いっぱいメニュー~冬瓜のみそ汁~

「冬瓜のみそ汁」に入っている冬瓜(とうがん)は夏野菜です。

ここで3択クイズです。冬瓜は夏にとれる野菜ですが、名前に「冬」という字が使われているのはなぜでしょうか?次の3つの中から選んでください。

⓵皮が分厚く、冬まで保存ができるから

⓶もともとは冬の野菜だったから

⓷冬木さんという人が一番初めに栽培したから

↓

↓

↓

↓

↓

答えは・・・

⓵の「冬まで保存できるから」です。

冬瓜の名前の由来を紹介しましたが、また冬瓜のことをいろいろ調べてみてくださいね。

・

酢の話

A班14日(B班17日)の「鶏肉と卵のさっぱり煮」には酢が入っています。酢は油っこさを和らげる効果があり、さっぱり味に仕上がります。

また酢にはクエン酸が含まれるため、疲れた体を早く回復させる効果や、食欲を増進させる効果もあるので、夏バテ予防に使うと良いですね。

水溶液には酸性、中性、アルカリ性といった特徴があります。酢は酸性でpH3ぐらいです。

pHが低いことで、食品の味を引き立てたり、食品の保存性を高めたりするのにも役立ちます。

・

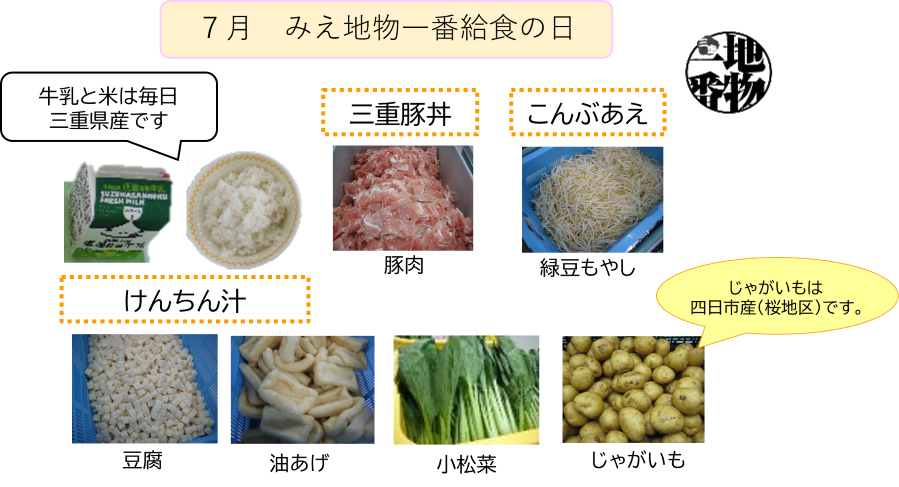

7月みえ地物一番給食の日

A班10日、B班11日は「みえ地物一番給食の日」でした。三重県産の食べものは、牛乳、「三重豚丼」の米・豚肉、「こんぶあえ」のもやし、「けんちん汁」の豆腐・油あげ・小松菜・じゃがいもの8品です。じゃがいもは四日市産(桜地区)のものを届けていただきました。

じゃがいもにもいろいろな品種がありますが、日本では、ホクホクとした食感が特徴の「男爵いも」や、ねっとりとして煮崩れしにくい「メークイン」などが代表的です。

三重県では、男爵いもがじゃがいも生産量の約6割を占めているそうです。

・

夏いっぱいメニュー~ラタトゥイユ~

A班9日、B班8日は夏いっぱいメニューの「ラタトゥイユ」です。フランス南部の郷土料理で、「ラタ」は食べ物、「トゥイユ」は混ぜるを意味しています。本場のラタトゥイユはズッキーニという夏野菜が使われます。給食では、なす、トマト、ピーマンを使いました。たっぷりの夏野菜を煮込んで作るので、そのままでも、魚料理のソースとして食べてもおいしい料理です。パンにつけてもいいですね。

・

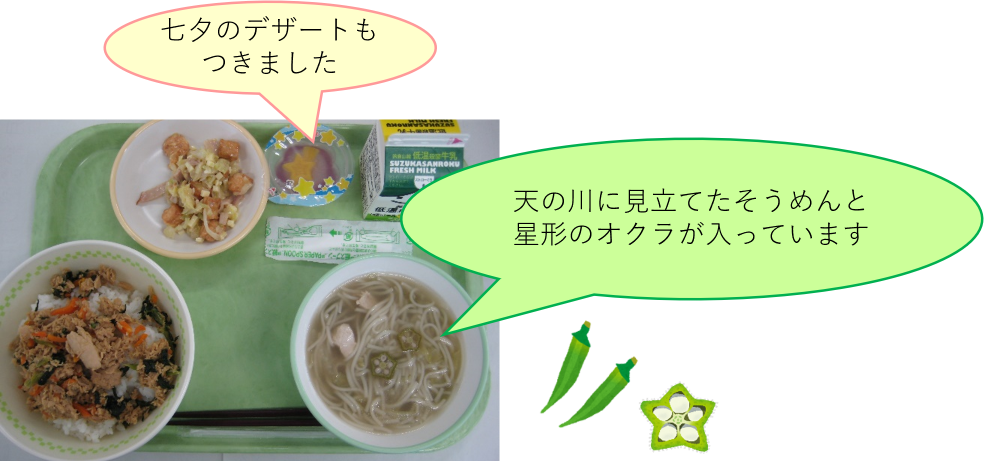

七夕メニュー

7月7日は七夕です。今日(AB班とも)の給食は七夕にちなんだメニューでした。

「七夕そうめん汁」は、そうめんを天の川に見立て、小口切りにした星形のオクラが入っていました。オクラには、ねばねばした成分があり、この成分が腸内環境を良くします。加熱したり、細かく切ったりすることで、細胞壁が柔らかくなり、この成分が溶け出します。オクラなどのねばねば成分は、つるっとした食感なので、食欲がないときにも取り入れるといいですね。

・

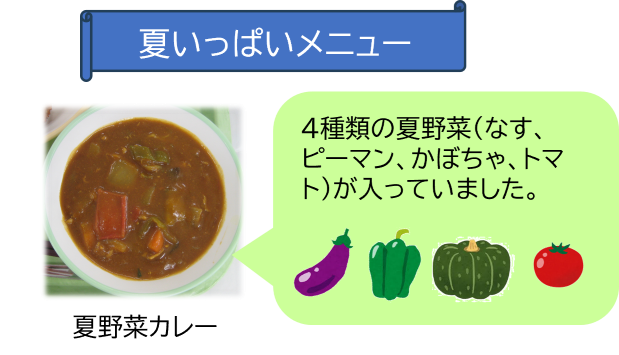

夏いっぱいメニュー~夏野菜カレー~

A班4日、B班3日は夏いっぱいメニューの「夏野菜カレー」でした。

このカレーには、なす、ピーマン、かぼちゃ、トマトの4種類の夏野菜が入っていました。

トマトは加熱すると、トマトのうま味成分である「グアニル酸」が増えるので、カレーがよりおいしくなります。

・

7月給食目標、献立テーマ

今月の給食目標は「正しい食事の仕方を身につけましょう」です。

みなさんは、食事するときの食器の持ち方や姿勢を意識していますか?食器をきちんと持つことや姿勢よく食べることは、見た目が良いだけでなく、食べやすさや食べものの消化、栄養の吸収に良い影響があります。今月は「いただきます」をする時に、食器を置く位置や姿勢を見直してみましょう。

また今月の献立テーマは「夏いっぱいメニュー」です。今が旬の夏野菜や、暑い夏にも食べやすいメニューを多く取り入れています。

A班2日、B班1日のスープも「夏いっぱいメニュー」で、夏に旬をむかえる「かぼちゃ」を使っています。

・

よくかんで食べましょう

今月の給食目標は「よくかんで食べましょう」、そして献立テーマは「かみかみメニュー」でした。この1カ月間、かみごたえのある食材やメニューがいろいろ登場しましたが、よくかむことを意識して食事ができましたか?

給食だけでなく、家の食事でもかみごたえのあるものをすすんで食べるようにしましょう。

・

6月は食育月間

毎年6月は食育月間です。給食は、児童、生徒のみなさんが「食事の大切さ」や「食事マナー」、「地域の産物や伝統的な食文化」などを学ぶように作られています。給食だけでなく、さまざまな教科からも、食に関することを学ぶことができます。

また、毎月19日は「食育の日」です。

この日の付近に「みえ地物一番給食の日」を設定しています。

今月はA班27日、B班26日が「みえ地物一番給食の日」です。

今月は米、牛乳のほかに「かみかみかきあげ」に使っている米粉、「地物たっぷりみそ汁」の干しいたけ、油あげ、豆腐、みそ、小松菜、水耕ねぎ、「千草あえ」のキャベツの10品が三重県産の食べ物でした。

・