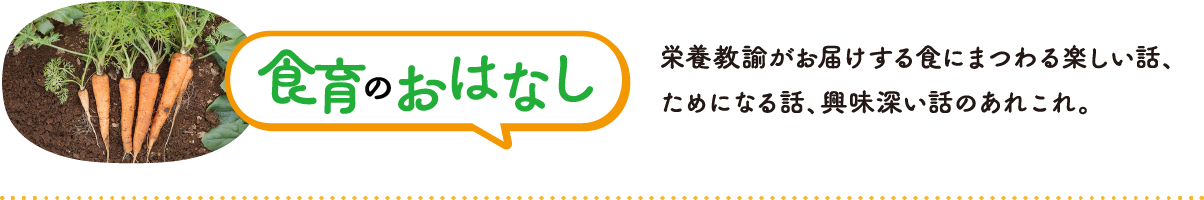

A班9日、B班10日の給食ではお正月料理を取り入れました。お正月の行事食には、新しい1年がよい年になりますようにという願いが込められています。おもちは縁起物としてお祝いの時などに食べられてきました。雑煮は、おもちとそれぞれの地域でとれる具を入れて、1年の健康を願って食べるものです。地域によっておもちの形や具材、味つけが違います。

・

お正月メニュー

1月給食目標「給食について調べましょう」

1月の給食目標は「給食について調べましょう」です。

学校給食は明治22年に山形県の学校で栄養不足の子どもたちのために食事を提供したのが始まりです。

今の学校給食は健康な体をつくるための栄養を、バランスよくとれるように考えられています。

1月24日から30日は学校給食が始まったことを記念して定められた「全国学校給食週間」です。

今年は世界のさまざまな料理が登場します。楽しみにしていてください。

・

冬野菜を使った親子料理教室

12月25日(水)に農業センターとの共催で、「冬野菜を使った親子料理教室」を開催しました。

はじめに、参加者全員で、冬野菜を栽培している畑に向かい、農業センター職員の指導のもと、にんじん、小カブ、サニーレタスの収穫体験を行いました。寒空の下でしたが、皆さん元気いっぱい野菜の収穫を楽しんでいました。

・

後半は、給食センターに移動し、中学校給食の調理員さんと一緒に、冬野菜を使ったメニューの調理実習を行いました。直前に収穫したにんじんも使って、冬野菜のケークサレ、シーフードチャウダー、チョコムースを作り、最後にみんなでおいしくいただきました。

皆さん楽しんでいただけたようで、参加者の方々からは、「親子でとても楽しめた」「自分の手で収穫した野菜をすぐに料理できて、とても良い体験ができた」など嬉しい声をたくさんいただきました。

・

給食センターでは、このように、皆さんが食について楽しんで学んでいただけるような場を、今後も考えていきたいと思いますので、ぜひ次の機会もご応募いただきますようよろしくお願いいたします。

四日市ふるさと給食の日

A班19日、B班20日は「四日市ふるさと給食の日」で、四日市の特産物を使ったメニューが登場しました。

「四日市お茶ごはん」は、四日市産の茶葉を入れて炊き込みました。お茶の香りがさわやかなごはんです。

「そうめんギョーザ」はそうめんがギョーザの皮の代わりになっています。ニラやキャベツがたくさん入ったこのメニューは栄養たっぷりの新メニューです。そうめんの食感を楽しみながら食べていただけましたか?

さて、今日で2学期の給食は終了です。12月の給食目標は「旬の食べ物について考えましょう」でした。

旬の食べ物は、ほかの季節でとれたものより、おいしく栄養価も高くなります。冬休み中も旬の食べ物を積極的にいただきましょう。

・

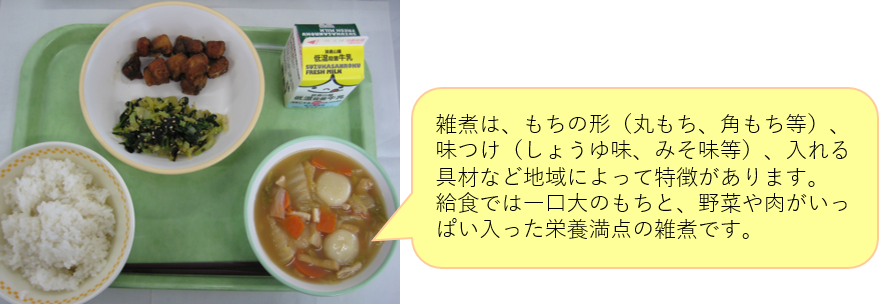

旬の魚~ぶりの話~

ぶりは成長とともに呼び名が変わる出世魚です。幼魚は「つばす」といい、成長すると「はまち」「めじろ」「ぶり」の順で名前が変わります。

成長するほど、脳を活性化させたり、血液の流れをよくしたりするDHAやEPAが豊富になります。

A班17日、B班18日のぶり大根には、ぶりのうまみが大根にしみこむように、また、ぶりが煮くずれないように調理員さんが工夫して煮てくれました。

・

チャプチェ

A班16日、B班2日の「チャプチェ」は韓国の伝統料理です。春雨とたくさんの野菜、肉を使った炒め物です。

チャプチェに入れる春雨は、さつまいものでんぷんで作られています。日本の春雨より少し太くて、もちもちした食感になります。

給食のチャプチェに使われていた春雨は緑豆という豆のでんぷんが原料の「緑豆春雨」でした。他にもじゃがいものでんぷんが原料の春雨もあります。それぞれの春雨の違いを比べてみるのも面白いですね。

・

冬いっぱいメニュー~鍋料理~

A班12日、B班13日の「関東煮」は、しょうゆベースのだし汁に大根や里いも、こんにゃく、厚揚げ、がんもどき、うずら卵などの具材をじっくり煮込んだ‘おでん’のことです。東海地方では、だし汁に八丁味噌を使ったみそおでんが有名です。他にも青森おでんや静岡おでん、金沢おでん、姫路おでん、鹿児島おでんと、全国各地にご当地おでんがあります。

また、A班13日、B班12日は「キムチ鍋」でした。キムチにはビタミンCや乳酸菌が豊富なので、免疫力を高める効果があります。また唐辛子のカプサイシンが体を温めてくれます。

関東煮(おでん)もキムチ鍋も寒い季節にぴったりですね。

・

冬いっぱいメニュー

A班10日、B班11日は冬野菜がたっぷり食べられる「冬いっぱいメニュー」でした。

「鶏肉のバーベキューソース煮」にブロッコリー、「白菜の豆乳チャウダー」に白菜と小松菜といった冬野菜が入っていました。

気温が下がり寒くなると、植物は凍ってしまわないように、冬に糖分を体にたくさんためこみます。冬野菜が甘くておいしく感じるのはこのためです。

今後も冬野菜がたくさん登場するので、冬野菜の甘味を味わっていただきましょう。

・

さばで集中力アップ↑

今日(AB班とも9日)の「さばの塩焼き」は皮も食べやすくパリッとした食感になるよう表面に米粉を振って焼きました。

さばにはDHAやEPAといった体に良い脂が豊富です。DHAやEPAは脳の働きを助け、集中力を高める働きがあります。

また、ビタミンDも含まれているので骨を強くするのに役立ちます。

積極的に背の青い魚を食べて、脳だけでなく骨も健康にしましょう。

・

レバーで貧血予防

レバーはビタミンや無機質をたくさん含んでいます。特に血液のもとになる鉄分が豊富で、貧血を防いでくれます。

また、のどや鼻などの粘膜を強くして病気を予防したり、目の働きを守ったりするビタミンAも豊富です。

A班6日、B班5日は、油で揚げたレバーを食べやすくケチャップソースで味つけしました。レバーを食べて、丈夫な体をつくりましょう。

・

.png)