2月の給食目標は「バランスのよい食べ方をしましょう」でした。

給食はバランスのよい食事の見本になるように考えられています。

家庭科で学ぶ「6つの基礎食品群」にそろえて、給食の献立表には、食材を食品群ごとに掲載しています。

1群から6群まで、すべての食品群を使うことでバランスがよくなります。

それぞれの食品群がどれくらい必要か給食を参考に学びましょう。

・

バランスのよい食べ方をしましょう

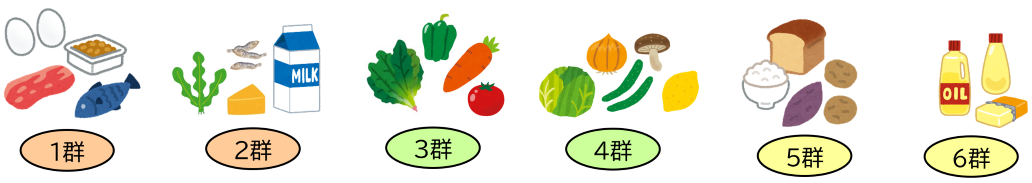

人気メニュー~あげパン~

2月も下旬となり、3年生のみなさんは、中学校で食べる給食も残り少なくなってきました。

2月から3月にかけての献立は、中学校生活の思い出のひとつになるように、人気のあるメニューをとり入れています。

A班25日、B班24日の給食では「あげパン」をとり入れました。あげパンにもいろいろな味がありますが、今月は四日市市の水沢地区で作られた緑茶と、脳のエネルギー源であるブドウ糖を使った「緑茶あげパン」でした。

・

厚あげの話

厚あげは、豆腐の表面だけを油で揚げて、中は柔らかい状態のままのため「生あげ」とも呼ばれます。普通の豆腐と比べて、エネルギーやたんぱく質が多い特徴があります。また表面を油であげているので、食べ応えも腹持ちもよい食材です。

A班17日B班20日の給食では、小粒の厚あげを鶏肉や野菜と甘辛く煮て、ごはんにのせて丼にしました。

・

2月みえ地物一番給食の日

A班19日、B班18日は「みえ地物一番給食の日」です。今月の三重県産の食品は、米、牛乳、豚肉、もやし、大根、しいたけ、豆腐、小松菜です。

また、津市の学校給食から誕生した「津ギョーザ」を取り入れました。

津ギョーザはたくさんの作業工程のあるメニューです。給食に間に合わせるために、調理員さんが朝早くからがんばって作ってくれました。野菜を洗う、切る、ギョーザのたねをこねる、たねを同じ大きさに分けて丸める、ギョーザの皮を並べる、皮でたねを包む、ギョーザを油で揚げるといった作業を分担して手際よく作ります。津ギョーザには、三重県産の豚肉を入れて作りました。

・

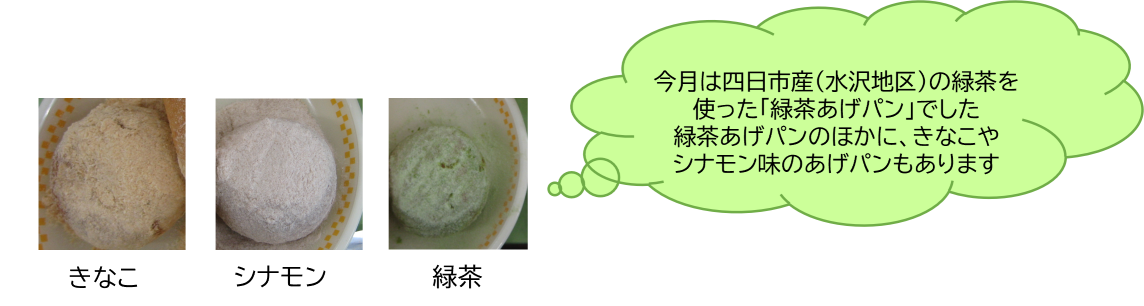

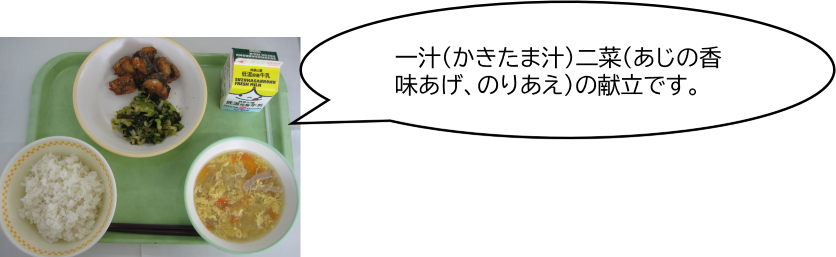

一汁二菜

日本に昔から伝わる「一汁二菜」という言葉を知っていますか?

これはごはんなどの主食に加えて、汁もの1つとおかず2つを組み合わせる食事スタイルのことで、栄養バランスが整いやすくなります。

A班16日、B班9日の給食はこの「一汁二菜」の形です。

どれかひとつだけを食べるのではなく、栄養バランスを整えて食べることで、体の中で栄養が効率よく取り込まれます。

・

体ぽかぽかメニュー~八宝菜~

2月の献立テーマは「体ぽかぽかメニュー」です。今月はビタミンが豊富なだけでなく、体を温める効果のある冬野菜をたくさん使っています。

また、体を温める効果のある「しょうが」などの食材を使ったり、片栗粉でとろみをつけた冷めにくい料理を取り入れたりしています。

A班12日、B班13日の「八宝菜」は冬野菜である白菜をたっぷり使い、またしょうがの作用やとろみを利用した「体ぽかぽかメニュー」です。

食べもので体を温めて、寒い季節を元気に過ごしましょう!

・

照り焼きチキン

調理には、「ゆでる」「煮る」「焼く」「蒸す」「揚げる」などさまざまな方法がありますね。

「照り焼き」は日本料理の調理方法のひとつで、甘辛いたれを食材にからめながら焼く方法です。

海外では、しょうゆやさとうに香辛料を加えた甘辛いソースをかけた料理を「テリヤキ」と呼び、親しまれています。和食の照り焼きがアレンジされて、人気メニューのひとつとなっています。

今日(AB班とも10日)は鶏肉を照り焼きにしました。

・

さばの話

A班9日、B班16日「さばのチーズ焼き」のさばについて話をします。

さばは、受験勉強やテスト勉強をがんばっているみなさんにおすすめの食材です。

さばには、DHAとEPAといった脂が含まれ、この脂が脳を活性化し、記憶力や集中力を高める働きがあります。

また、たんぱく質やビタミンB群も多く、体を疲れにくくしたり、ストレスを軽くしたりする効果もあります。

積極的に食べて、健康な体づくりをしましょう。

・

体ぽかぽかメニュー~キムチ鍋~

A班5日、B班6日は「体ぽかぽかメニュー」のキムチ鍋でした。

キムチに含まれる唐辛子のカプサイシンという辛味成分は、血液の流れをよくしたり、体温を上げたりする効果があります。さらにカプサイシンは腸の動きを活発にすることから、腸内環境を整える効果もあります。

良い効果がある一方、激辛食品は食べすぎることで胃があれてしまうので、食べすぎには気をつけましょう。

・

節分メニュー

2月3日は節分でした。節分はみんなが健康で過ごせるようにという願いを込めて、豆まきをする風習があります。

また災いなどを鬼に見立て、その鬼が入ってこないように玄関にイワシの頭をさしたヒイラギを飾る地域もあります。

さらに「恵方巻」「いわし」、炒った大豆の「福豆」、体の中をきれいにするはたらきのある「こんにゃく」など、福を招く食べ物を食べる風習もあります。

2月3日、4日の給食では、大豆、いわし、こんにゃくなど節分に関係のある食べものを取り入れました。

・